Nasce il C.A.T.I.S. – Consorzio Ambulanze e Trasporto Infermi

Dopo un breve periodo di gestazione, il 5 gennaio 1982 nasce a Bologna il C.A.T.I.S. (Consorzio Ambulanze e Trasporto Infermi), costituito dalla Pubblica Assistenza Croce Italia, dalla Pubblica Assistenza Città di Bologna e dalla Coop Croce Azzurra). Si tratta di una esperienza probabilmente unica in Italia, poi trasformata in Fondazione all’inizio degli anni 2000. L’idea nasce con l‘obiettivo di associare due forti realtà bolognesi di volontariato con un’altra importante esperienza della cooperazione. Fin dalla sua costituzione il C.A.T.I.S. rappresenta il partner più importante di Bologna Soccorso per garantire sia l’attività urgente che quella non urgente, entrambe regolamentate da specifiche convenzioni.

Visita del Papa a Bologna: viene sperimentato un nuovo modello di assistenza alle grandi manifestazioni

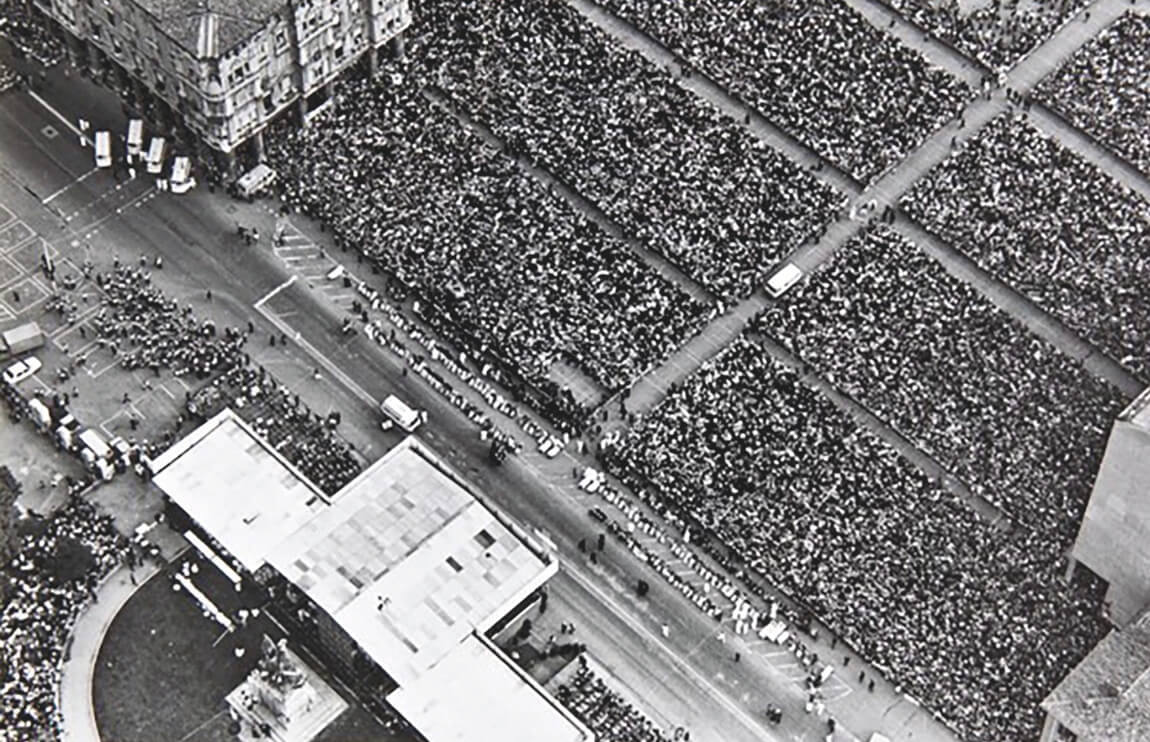

Il 18 aprile 1982 Papa Giovanni Paolo II viene in visita Pastorale a Bologna. L’afflusso di gente è enorme: L’evento è di portata storica: dopo più di un secolo un papa ritorna in quella che a lungo è stata la seconda città dello stato pontificio. Le previsioni stimano un afflusso tra le 300.000 e le 500.000 persone. Il programma della visita si presenta molto intenso e prevede che il Papa si rechi in vari punti della città. La tappa più importante e complessa è la messa organizzata per il pomeriggio in Piazza VIII Agosto. Mi piace qui ricordare l’emozionante momento della preghiera pronunciata alla Stazione centrale davanti alla lapide che ricorda le vittime della strage del 2 agosto avvenuta meno di due anni prima.

L’evento si trasformerà in una importante occasione per organizzare un ampio e innovativo sistema di assistenza sanitaria per una manifestazione pubblica. Vari elementi concorrono alla sua realizzazione: da una parte la situazione storica del momento, caratterizzata da grandi e feroci attentati, e dall’altra dalla grande consapevolezza maturata nelle istituzioni pubbliche e negli amministratori, dopo il 2 agosto, verso lo sviluppo di un moderno sistema di soccorso. Va ricordato inoltre che durante gli imponenti funerali delle vittime del 2 agosto (150.000 presenti) in p.zza Maggiore era già stato predisposto un sistema coordinato (centrale interforze) di soccorso al pubblico con 104 interventi effettuati. Il Resto del Carlino del 18 aprile riporta “Oltre 150 uomini, 31 ambulanze, un elicottero... Si tratta dello spiegamento più grande mai attuato nella nostra città”. Il Comune – nella persona dell’assessore Belcastro – e l'AUSL di Bologna – in particolare il Dott. Lino Nardozzi e Marco Vigna – progettarono soluzioni nuove sui principi del coordinamento centralizzato e dell’assistenza graduata in base alle criticità sanitarie.

È utile segnalare che allora (40 anni fa) a livello nazionale la copertura sanitaria delle manifestazioni pubbliche più importanti avveniva dislocando pochi mezzi di soccorso in luoghi tra loro isolati e senza sistemi di coordinamento né strategie concordate con i PS ospedalieri per il ricovero dei pazienti; inoltre i sistemi di collegamenti radio fisso-mobile erano rari e comunque non interconnessi tra le flotte delle varie “Croci”. La Prefettura sposò immediatamente la strategia proposta, condividendola anche con le strutture organizzative del Vaticano, che mostrarono al riguardo grande interesse. Le principali soluzioni poi adottate saranno:

- Istituzione di un Punto di Primo soccorso e osservazione pazienti a bassa criticità. Presso il vicino Ospedale Centro Traumatologico Ortopedico viene allestita un’area per il trattamento dei pazienti a bassa criticità che si rivelerà di grande importanza per evitare sovraffollamento dei PS ospedalieri che restano dedicati ai casi più gravi. La direzione del servizio venne affidata al Dott. Giuseppe Piana, già citato in quanto medico del PS del Maggiore e Responsabile sanitario dell’Autodromo di Imola.

- Centrale di coordinamento dedicata all’evento e relativo back-up Realizzazione presso la centrale di Bologna Soccorso di uno specifico coordinamento. Di particolare importanza la presenza, nella centrale di rappresentanti del CATIS e della Croce Rossa, occasione per sperimentare un modello di integrazione che sarà poi reso definitivo nel 1989. Nella foto scattata in quella occasione Angelo Chelli (Presidente del CATIS), Mauro Sacchetti (Coordinatore BS) e seminascosto dal computer Remo Ruggeri (Capo servizio C.R.I.). Anche sulla base dell’esperienza maturata durante i soccorsi del 2 agosto, viene prevista una seconda centrale di back-up.

- Attivazione di Operatori “avvistatori radio” in posizioni elevate, già positivamente attivata in occasione dei citati funerali del 2 agosto da parte di operatori radiomuniti, per eventuali problemi sanitari tra la folla.

- Attivazione di un coordinamento mobile. Oltre alla centrale dedicata era stato prevista la funzione di Coordinamento mobile operante nelle aree di presenza del Papa o altre di particolare criticità.

- Attivazione di un mezzo di soccorso “discrete” dedicato al Papa. In accordo con la Prefettura e i rappresentanti del Vaticano, sull’esempio di analoghe esperienze francesi, fu allestita una “ambulance discrete” utilizzando un'ambulanza Mercedes SW già presente nell’autoparco, alla quale furono tolti tutti i segni distintivi e i pittogrammi nonché i lampeggianti. A bordo del mezzo vi era personale della Rianimazione del Maggiore.

- Realizzazione di un sistema di radiocollegamento unico. Di particolare novità per allora la realizzazione di un unico sistema di radiocollegamenti tra centrale di Bologna Soccorso, ambulanze, personale appiedato, PS ospedalieri, avvistatori. Vigili Urbani e sala 113.

- Compartimentazione della Piazza con spazi interni atti al passaggio dei soccorsi. Come si vede dalla foto dall’alto scattata da Paolo Ferrari, Piazza VIII Agosto era stata compartimentata in modo da consentire il transito delle ambulanze direttamente tra la folla.

- Impiego di 31 mezzi di soccorso di cui 5 attrezzati, 10 squadre con barelle e 1 elicottero dei VVF per un totale di 150 operatori. Oltre ai mezzi su ruote vengono previste 10 squadre di soccorritori con barelle radiocollegati, soluzione allora del tutto innovativa. Viene inoltre prevista la presenza, accanto alla centrale di Bologna Soccorso, di un elicottero dedicato dei Vigili del Fuoco operante con personale e attrezzature dell’USL.

- Pianificazione del sistema di ricovero dei pazienti critici e relativo rafforzamento del personale di guardia.

Indubbiamente, rileggendole oggi, le caratteristiche di quel sistema appaiono ai nostri occhi del tutto ovvie e scontate, ma per quei tempi si trattò di uno sforzo enorme e ambizioso, che portò nuova consapevolezza in tutto il sistema di emergenza.

Bologna Soccorso viene incaricata di effettuare due voli di soccorso in Libano

Con due voli successivi, organizzati interamente da Bologna Soccorso su mandato della Regione Emilia–Romagna, vengono trasportati da Beirut a Bologna 75 feriti, in gran parte palestinesi, vittime della guerra del Libano (i voli furono effettuati con un aereo Caravelle attrezzato con materiale e personale di Bologna Soccorso). Durante la prima missione l'aereo non potè atterrare a Beirut, per combattimenti in corso, e venne quindi fatto atterrare a Cipro; la mattina dopo riuscì a raggiungere Beirut e a caricare velocemente i feriti. Nella seconda missione l'aereo atterrò direttamente a Beirut. Momenti di tensione vengono vissuti sulla pista dell'aeroporto, perché le autorità locali rifiutano di imbarcare i ragazzi più giovani che, benché feriti, non hanno assolto l'obbligo di leva. Dopo trattative alcuni vengono fatti salire mentre altri restano a terra.

Il personale infermieristico femminile entra a far parte degli equipaggi delle ambulanze di Bologna Soccorso

All'inizio degli anni ’80, la carenza di personale infermieristico spinge la Regione ad attivare i cosiddetti corsi straordinari per Infermieri Professionali. Nella definizione delle aree di tirocinio viene dato particolare valore all’area critica. La scuola dell’Ospedale Maggiore prevede quindi la possibilità di fare esperienza a Bologna Soccorso. Quell’esperienza, totalmente innovativa per quel periodo, certifica di fatto l’entrata di personale femminile a bordo dei mezzi di soccorso. Fino a quel momento era molto raro, anche nel restante contesto nazionale, prevedere tali presenze perché il lavoro in ambulanza era vissuto soprattutto in funzione del solo trasporto del paziente, che richiedeva una certa prestanza fisica e quindi poco indicato al mondo femminile.

La determinazione di alcune allieve – unite a un cambio culturale che mette l’assistenza al centro dell’azione dell’operatore di ambulanza – riesce a cambiare tale mentalità e da lì a poco la presenza di personale femminile diventa usuale. Il cambio di mentalità fu rapido e contagiò anche le altre realtà del soccorso: nel 1986 il personale infermieristico femminile opera a bordo del nuovo servizio di elisoccorso senza alcuna distinzione da quello maschile.

Prima convenzione C.R.I. con l’USL: si realizza l’integrazione tra i due sistemi

Dopo 9 anni e mezzo dal momento in cui furono avviati i primi tavoli negoziali, promossi dall’Assessore Loperfido, viene sottoscritta dall'USL 27 – Città di Bologna e dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana la convenzione che attiva il trasferimento degli operatori della centrale C.R.I. nella centrale di Bologna Soccorso. Il numero di telefono della Croce Rossa (23.45.67) viene collegato alla centrale di Bologna Soccorso, dove era già attivo il numero 33.33.33. La convenzione prevede, prima in Italia, la piena integrazione dei due enti e quindi del personale e dei mezzi.

Strage del Rapido 904 – la Strage di Natale 1984

L'attentato avvenne domenica 23 dicembre 1984, nei pressi del punto in cui poco più di dieci anni prima era avvenuta la Strage dell'Italicus. Sul treno, intorno alle 19:08, avvenne un'esplosione violentissima. Il treno in quel momento stava percorrendo la Direttissima in direzione nord, a circa 8 chilometri all'interno del tunnel della Grande Galleria dell'Appennino (lungo 18 km). Lo scoppio, avvenuto a quasi metà della galleria, provocò un violento spostamento d'aria che frantumò tutti i finestrini e le porte.

L'esplosione causò 17 morti e 267 feriti. Venne attivato il freno di emergenza e il treno si fermò a circa 8 chilometri dall'ingresso sud (verso Firenze) e 10 da quello nord (verso Bologna). I soccorsi, a causa della presenza di fumi e di danneggiamenti all’armamento, riuscirono ad entrare solo dalla parte di Bologna dove si erano concentrati inizialmente i soccorsi, impiegando oltre un'ora e mezza per raggiungere i primi feriti. I primi veicoli di servizio delle Ferrovie dello Stato arrivarono tra le venti e trenta e le ventuno: non sapevano cosa fosse successo, non avevano un contatto radio con il treno fermo e non disponevano di un ponte radio con le centrali operative periferiche né con quella di Bologna. Venne impiegata una locomotiva diesel–elettrica, che fu per prima cosa agganciata alle carrozze di testa, rimaste intatte, su cui furono caricati i feriti. Personale sanitario di Bologna soccorso era stato assegnato alla spedizione. Arrivati alla stazione di San Benedetto, ai feriti vennero offerte le prime cure e quelli più gravi furono portati a Bologna da una quindicina di ambulanze predisposte da Bologna Soccorso per tale compito, che viaggiavano scortate da polizia e carabinieri. Le cure ai feriti leggeri durarono fino alle cinque di mattina.

Venne allestito rapidamente un ponte radio per i soccorsi sanitari e, su richiesta di Bologna Soccorso, la Società Autostrade fece in modo di mettere a disposizione un casello riservato al servizio di emergenza. I feriti più gravi vennero tutti portati all'Ospedale Maggiore di Bologna, facendosi largo nel traffico cittadino grazie ad una razionalizzazione delle vie di accesso studiata proprio per i casi di emergenza. I numerosi feriti meno gravi furono trasportati, assistiti da personale sanitario, da un apposito treno alla Stazione di Bologna e da qui smistati nei vari ospedali cittadini. Per ultimi furono trasportati i morti. Il piano di emergenza era frutto delle misure predisposte dopo la Strage del 2 agosto 1980, e questa operazione fu la più importante sperimentazione del sistema centralizzato di gestione emergenze costituito a Bologna. Al riguardo Wikipedia riporta “Nonostante le condizioni ambientali estremamente avverse, l'opera di soccorso e l'operato dei soccorritori furono ammirevoli per l'efficienza dimostrata, tanto che poco dopo il servizio centralizzato di Bologna Soccorso sarebbe diventato il primo nucleo attivo del servizio di emergenza 118”.

Inaugurazione della nuova centrale operativa di “Bologna soccorso”

Quando nel 1979 il progetto Ce.P.I.S. venne riattivato. I pochi operatori ancora presenti addetti al coordinamento dei soli servizi interospedalieri avevano a disposizione un paio di stanze. L’allora Direttore Sanitario, Prof. Stefano Damilano, propose di trasferire il servizio nella vecchia e abbandonata portineria esterna. La scelta fu sicuramente fortunata perché l’allontanamento dal corpo di fabbrica dell’ospedale consentiva un più rapido e diretto contatto con gli equipaggi delle ambulanze e una maggiore possibilità di rimodulare nel tempo gli spazi a disposizione. La scelta progettuale, poi seguita da altre realtà nazionali, fu quella di realizzare sette box, oltre a spazi dedicati alle tecnologie e alla parte amministrativa e di coordinamento.

La soluzione a “box” rispondeva alla necessità di separare acusticamente i vari operatori, vista anche la particolare rumorosità indotta dalle comunicazioni radio. In attesa della ristrutturazione, la centrale fu provvisoriamente collocata negli spazi ex AVIS sottostanti l’atrio del Maggiore. Da questa sede erano stati coordinati i soccorsi alle vittime del Rapido 904.

Sabato 13 aprile 1985 fu inaugurata la nuova sede attiva H24 e dotata di 15 Infermieri. Le principali soluzioni adottate, molte delle quali assolutamente innovative a livello nazionale furono le seguenti:

- Adozione del modello di centrale a numerazione unica “apparente” che oggi potremmo definire “virtuale”. Il sistema – visto funzionare a Parigi presso la centrale che forniva assistenza sanitaria a varie assicurazioni, tipo Europe Assistance – prevedeva di allacciare alla centrale unica i vari numeri di telefono a cui facevano storicamente capo le singole “Croci” e postazioni degli ospedali della provincia bolognese. Ad esempio, come citato in precedenza, la Croce Rossa trasferì nella nuova centrale di Bologna soccorso il suo numero 234567. L’operatore del centralino rispondeva all’utente di quella linea con Buongiorno Croce Rossa, ma il soccorso era coordinato da un unico operatore e assegnato alle varie ambulanze con i consueti criteri di priorità. Questa soluzione, tecnicamente particolarmente complessa, consentì quindi di arrivare a centralizzare nel tempo tutte le chiamate che allora arrivavano a 19 diversi punti del territorio bolognese – spesso corrispondenti a servizi di ambulanza collocati negli ospedali periferici – anche in carenza dell’agognata attivazione del 118.

- Nella stessa centrale è presente il servizio di coordinamento delle attività non urgenti, prevalentemente trasporti interospedalieri, peraltro numericamente molto rilevanti. Caratteristica operativa del sistema è quello di poter utilizzare, in caso di necessità, mezzi della flotta dei non urgenti anche per casi urgenti.

- Collegamenti diretti con le varie centrali operative di Bologna (Autostrade, Vigili Urbani, 113, 112, 115,ecc...), le altre centrali operative della Regione Emilia Romagna e gli ospedali cittadini.

- Una prima rete radio collega tutti i mezzi di soccorso esistenti in Bologna: Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Città di Bologna, Pubblica Assistenza Croce Italia, Cooperativa Croce Azzurra. Una seconda rete radio collega tutte le ambulanze della provincia, prevalentemente dipendenti dai locali ospedali.

- Registrazione di tutte le chiamate

- In base all’esperienza maturata nei soccorsi del 2 agosto, le centrali di CC, Polizia, Vigili del Fuoco, servizi di Pronto Soccorso vengono dotati di sistemi radio collegati a Bologna Soccorso, da utilizzarsi nel caso di interruzione dei collegamenti telefonici.

- Registrazione cartacea delle chiamate utilizzando una scheda colore semplificata. Per garantire precisione e uniformità degli orari registrati sulle schede fu acquisito un sistema a palette costituito da una decina di orologi sincronizzati tra di loro e con il sistema Tempo legale nazionale.