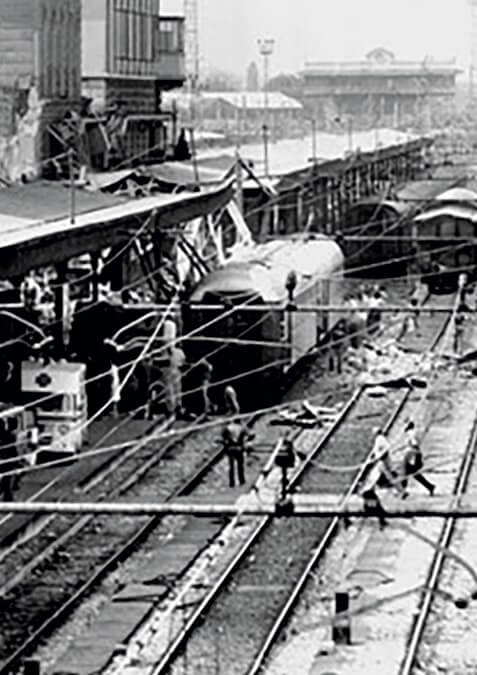

Attentato terroristico alla stazione di Bologna Il Ce.P.I.S. contribuisce in modo determinante a organizzare i soccorsi

In piena fase di realizzazione del nuovo progetto e con i sistemi radio e telefonici appena installati il Ce.P.I.S. si trova a dover affrontare la tragedia dell’attentato alla Stazione di Bologna. Alle 10:25, nella sala d'aspetto di 2a classe della Stazione di Bologna Centrale, affollata di turisti e di persone in partenza o di ritorno dalle vacanze, un ordigno esplode causando il crollo dell'ala ovest dell'edificio. L'esplosione causò la morte di 85 persone e il ferimento o la mutilazione di oltre 200.

Il Ce.P.I.S. contribuisce a garantire un efficiente sistema di coordinamento dei mezzi di soccorso, anche per ciò che riguarda i numerosi e complessi trasferimenti verso e tra i reparti specialistici dei vari ospedali bolognesi.

Nonostante i collegamenti radio e telefonici siano stati attivati solo da pochi giorni, tutti i vari enti di soccorso partecipano al dispositivo di emergenza, dimostrando la validità delle scelte organizzative e tecnologiche. Nei giorni successivi seguono numerosi apprezzamenti positivi da parte della stampa, degli amministratori e dei politici. Ulteriori giudizi positivi vengono espressi per l’organizzazione dei soccorsi sanitari ai funerali del 6 agosto dove, per la prima volta, viene sperimentato un sistema di “sorveglianza dall’alto”, realizzato da operatori coordinatori collegati via radio con una centrale posta in Comune, a sua volta collegata alle postazioni mobili di soccorso poste a terra.

Il Ce.P.I.S. organizza e fornisce assistenza sanitaria ai numerosi voli di rientro in patria di alcuni turisti stranieri, rimasti gravemente feriti nell’attentato. Tutti gli aeromobili vengono messi a disposizione dal 31° stormo dell’Aeronautica Militare.

L’anno della svolta

Il nome Ce.P.I.S. si modifica e nasce "Bologna Soccorso"

Il notevole eco mediatico per l’efficienza della organizzazione dei soccorsi richiama molta attenzione sul Ce.P.I.S. sia dall’Italia che dall’estero. Si consolida quindi il percorso di crescita del servizio e viene deciso di rinominare il servizio “Bologna Soccorso”. A tale denominazione si giunse dopo varie ipotesi: la prima fu quella di utilizzare “Bologna Urgente” titolo dell’articolo Badiali–Vigna del 1977, nome a sua volta ispirato dalla esperienza piemontese di “Torino Urgente".

L’allora consigliera del Comitato di gestione dell’USL 27 Jordis Grazia preferì una denominazione più originale, appunto Bologna Soccorso. Il logo, poi aggiornato nel 1990, stilizzava un uccello che si librava in volo. Osservando la copia dell’adesivo, qui a fianco, si può verificare che è riportato anche il Comune di Bologna, per l’importante ruolo avuto in quel periodo e di cui si accennerà più avanti.

Dopo il 2 agosto si manifesta grande sostegno al progetto Nardozzi–Vigna del 1979, che abbandonava la precedente idea di realizzare il sistema di soccorso basandosi solo sui servizi pubblici (C.R.I., Ce.P.I.S. e i mezzi degli ospedali della Provincia), opportunamente potenziati, prevedendo invece una estensione della base operativa alle esistenti Associazioni di Volontariato e Privato effettivamente disponibili per tale attività.

Questo approccio, poco condiviso all’interno del sistema pubblico, si muoveva pragmaticamente verso il riconoscimento di ruoli e potenzialità già presenti e consolidate sul territorio. I soggetti disponibili ed effettivamente coinvolti furono le due associazioni di volontariato e la Croce Azzurra, oltre ovviamente alla C.R.I. Attorno al progetto si costituì, di fatto, una vera e propria squadra, formata per la parte operativa da infermieri via via assegnati a Bologna Soccorso con esperienze di volontariato e/o di Rianimazione, mentre dal punto di vista gestionale e progettuale fu determinante il Dott. Lino Nardozzi – appassionato e competente V. Direttore dell’Ospedale Maggiore – nonché il Servizio di Rianimazione diretto dal già citato Prof Nanni Costa, a cui subentrò successivamente la Dott.ssa Maria Teresa Fiandri.

Contestualmente all’avvio del progetto Bologna Soccorso, si concretizzò anche l’adesione della Regione. Protagonista di questo nuovo percorso fu Alberto Andreotti, dirigente del servizio ospedali della Regione, riuscendo negli anni successivi ad estendere il modello a tutta la Regione. Ma Alberto fu soprattutto decisivo nel valorizzare e sostenere il nostro modello nella fase di confronto con le Regioni e il Ministero Sanità per la definizione del DRR 27 marzo 92. Al termine del primo anno di vita di Bologna soccorso, nel novembre 1981, viene pubblicato un articolo con titolo “Una nuova strategia per il trasporto sanitario di Bologna e delle U.S.L. viciniori” – a firma L. Nardozzi, M. Vigna, S. Badiali + a.a. – che conferma la validità del modello adottato (ma la cui completa attuazione avrebbe richiesto altri 9 anni).

Il ruolo del Comune di Bologna nello sviluppo di Bologna Soccorso

Come documentato in precedenza, il Comune di Bologna – ed in particolare l’Assisessore alla Sanità Prof. Eustachio Loperfido, con il quale ho collaborato per 6 anni – aveva svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la creazione di un sistema unico di coordinamento. Ma quanto accadde il 2 agosto aumentò notevolmente il ruolo del Comune. In particolare va ricordato l’apporto dato al progetto Bologna Soccorso da parte del Consigliere Comunale Antonio Belcastro, eletto Assessore alla Sanità il 23 luglio 1980, una settimana prima della strage della stazione. Proprio questa esperienza lo convinse della necessità di giungere a un coordinamento unico delle ambulanze.

Da quel momento in poi il ruolo dell’Assessorato del Comune diventa fondamentale, soprattutto per l’azione di mediazione politica e istituzionale svolta a vari livelli: sia verso le le associazioni, sia verso le Aziende Sanitarie. A testimonianza di quel decisivo ruolo si può ricordare, ad esempio, la realizzazione a carico del Comune della Piazzola di atterraggio dell’Ospedale Maggiore, tuttora in uso; intervento che avevamo richiesto da tempo, ma senza successo, a causa di numerose contrarietà legate alla presenza di vegetazione spontanea, alla potenziale generazione di rumorosità, ecc... L’intervento fu decisivo per definire l’uso esclusivo di quell’area e quindi stabilire l’importanza dell’Ospedale Maggiore come polo delle emergenze e successivamente del Trauma Center.

Terremoto in Irpinia

Il terremoto dell'Irpinia si verificò il 23 novembre 1980 e colpì la Campania centrale e la Basilicata. Caratterizzato da una magnitudo di 6.9 causò circa 280.000 sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti. Un elemento che aggrava gli effetti della scossa è il ritardo dei soccorsi. I motivi principali sono due: la difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso nelle zone dell'entroterra, dovuta al cattivo stato della maggior parte delle infrastrutture, e la mancanza di un'organizzazione come la Protezione Civile, che fosse capace di coordinare risorse e mezzi in maniera tempestiva e ottimale. Il Comune di Bologna organizza rapidamente, fin dalla mattina del 24 novembre, una colonna di soccorso la cui componente sanitaria è costituita da mezzi e personale infermieristico e medico di “Bologna Soccorso”, unitamente a quelli di altri enti bolognesi. La rapidità della decisione del Comune di Bologna e dell’organizzazione di emergenza nell’approntare la colonna di soccorso sanitario garantì ottimi risultati nella fase di assistenza ai numerosi feriti rimasti per ore sotto le macerie in attesa di aiuto. Nei primi quattro giorni vengono effettuati decine di soccorsi, alcuni dei quali decisivi per la vita dei feriti. Poi, dal 28 novembre a fine marzo 1981, Bologna Soccorso organizza nei 9 Comuni posti a Nord di Potenza un sistema di punti di primo soccorso e di ambulanze per il soccorso e il trasporto sanitario a favore della popolazione ospitata in roulottes o tende. Particolarmente rilevante l’esperienza di coordinamento radio operata da Bologna Soccorso su incarico della Regione Emilia–Romagna, grazie all’installazione di ponti radio mobili: una novità assoluta per quei tempi.

Tale soluzione fu resa possibile in quanto, dopo la sciagura di Murazze di Vado e del 2 agosto 1980, Bologna Soccorso aveva approntato sistemi radio mobili di coordinamento da utilizzare nelle maxiemergenze.